Aug. 30, 2021 | GESCHICHTE

Im Jahr 1954 war ich war in Scinawka Średnia stationiert. Wir waren sieben Schwestern in der Gemeinschaft: sechs Schwestern waren in der ambulanten Krankenpflege, in der Entbindungsstation in einem Gesundheitszentrum, im Altenheim sowie mit der Arbeit auf dem Feld beschäftigt. Eine Schwester war Sakristanin.

An den 2. August 1954 werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Es war der Tag, an dem wir von der Umsiedlung erfuhren. Um 5.30 Uhr kam die Miliz in Autos vor unserem Haus an; wir waren zu diesem Zeitpunkt in der Kapelle. Wir mussten sofort unsere Sachen packen, dazu hatten wir etwa zwei Stunden Zeit. Wir hatten große Angst und wussten nicht, wohin sie uns bringen würden. Wir waren voller Hast beim Packen. Ein Gefühl der Panik und Unsicherheit begleitete uns. Wir fragten die Polizisten, wo wir hinsollten, aber die einzige Antwort, die wir bekamen, war, dass wir „in den Urlaub“ fahren würden.

Wir mussten alle unsere Sachen packen: Möbel und Vieh (zwei Kühe, zwei Schweine, Hühner, Enten). Sie befahlen uns, das Allerheiligste Sakrament in die Kirche zu bringen. Ich muss noch hinzufügen, dass zu dieser Zeit die älteren Menschen, die bei uns im Heim waren, in ein anderes Haus gebracht wurden.

Einige Stunden später fuhren wir bereits in Richtung Wrocław. Wir wurden zum Mutterhaus gebracht, wo wir die Nacht verbrachten. Am nächsten Tag ging es weiter nach Karłowice (ein Stadtteil von Wrocław) zu den Franziskanern, wo wir die nächste Nacht waren. Dort trafen wir unsere Schwestern aus anderen Einrichtungen. Am nächsten Tag wurden wir in drei Busse mit der Aufschrift “ AUSFLUG“ verladen. Wir wussten immer noch nicht, wohin wir gebracht würden und aus welchem Grund, also versuchten wir erneut, die Polizisten, die uns bewachten, zu fragen, aber wir erhielten nur die Antwort, dass wir „an unseren Bestimmungsort gehen“ würden, und später sagten sie, dass wir nach Sibirien gehen würden. Wir dachten also, dass sie uns wirklich dorthin bringen würden, und wir beteten inbrünstig um unser Überleben.

Während der Fahrt hielten wir mehrmals in den Wäldern an, um eine kurze Pause einzulegen. Diese Stopps wurden unter der Kontrolle der Sicherheitsbehörden durchgeführt, da sie Angst hatten, dass eine von uns weglaufen würde. Wir erreichten Otorowo, am Abend des 4. August 1954. Es war das Kloster der Ursulinenschwestern, aber die Schwestern hatten ihr Kloster zu dieser Zeit verlassen. Als wir ankamen, waren einige unserer Schwestern schon da. Insgesamt waren wir dort 153 Personen.

Sie sagten uns, dass wir uns Zimmer suchen und uns dort einrichtgen sollten. Sie zeigten uns einen Park in der Nähe, wo wir unsere Kühe hinbringen konnten.

In den ersten drei Monaten waren wir unter der Kontrolle der staatlichen Behörden. Die Bedingungen waren gefängnisähnlich – wir durften das Lagergelände nicht verlassen, nicht über das Tor hinausgehen, wir waren die ganze Zeit unter Kontrolle der Miliz, am Anfang fehlte es an Strom, Heizung und heißem Wasser. Das Essen war sehr dürftig, die sanitären Bedingungen nicht die besten, die Verhältnisse sehr beengt (viele von uns schliefen in einem kleinen Raum).

Innerhalb des Lagers gab es eine Kapelle, in der wir jeden Tag, morgens und abends, gemeinsam beteten. Der Kaplan wohnte vor Ort und zelebrierte jeden Tag die Heilige Messe sowie die Abendgottesdienste. Außerdem kümmerte sich der Dekan aus Pniewy, der die Ursulinenschwestern geistlich versorgt hatte, um uns.

Nach drei Monaten mussten wir, im Rahmen der sogenannten „Produktivität“ Zwangsarbeit für den Staat unter Aufsicht von Beamten leisten. Es wurden Nähstuben eingerichtet und wir mussten im Akkord- und Schichtsystem nähen. Wir nähten Unterwäsche, Hemden, Schlafanzüge, wir bestickten Klappen für Eisenbahnuniformen sowie Hüte und Mützen, die ich nähte. Auch Federn mussten wir schreddern. Wir haben von 7 bis 16 Uhr mit einer Stunde Pause gearbeitet. Wir arbeiteten die ganze Zeit unter der Aufsicht der Wachen. Für die Arbeit erhielten wir Geld, mit dem wir uns bis zur Auflösung des Lagers unterhalten mussten.

Während unseres Aufenthalts in Otorowo hatten wir keinen Kontakt zu unseren Familien oder den Einheimischen, da das Lager abgeschlossen war. Einige von uns arbeiteten auch auf dem staatlichen Landwirtschaftsbetrieb (PGR) bei der Ernte, beim Umgraben, bei der Versorgung der Kühe und Schweine und beim Düngen.

Im Lager arbeiteten Zivilhelfer, die sich um die Versorgung kümmerten und uns Arbeitsausweise ausstellten.

Am 8. Dezember 1954 feierten wir unter Lagerbedingungen das hundertjährige Bestehen unserer Kongregation. Während dieser Zeit fanden normalerweise die religiösen Gelübde und Jubiläen statt.

Ende 1956 informierten uns die Zivilbehörden des Bezirks Szamotuły über die Auflösung des Lagers und die Möglichkeit, dass wir an unseren vorherigen Aufenthalts zurückkehren können. Also kehrte ich auf meinen Posten in Ścinawka Średnia zurück.

Während unserer Abwesenheit war unser Haus weiterhin ein Gesundheitszentrum mit einer Entbindungsstation. Anfangs bekamen wir nur einen Raum wieder, die anderen Räume mussten wir uns mühsam zurückholen, weil sie von Laien belegt waren. Als besonders unangenehm, ja grausam, erwies sich der Hausmeister des Hauses, der sich hartnäckig weigerte, die besetzten Räume zu verlassen.

Die Zimmer, die wir zurückbekamen, waren verwüstet, schmutzig, überall waren Wanzen (alle Zimmer mussten desinfiziert werden). Wir mussten alles selbst renovieren, weil uns niemand helfen wollte. Wir arbeiteten Tag und Nacht, um das Haus wieder bewohnbar zu machen. Diese Arbeit forderte einen Tribut an unsere Gesundheit, aber jeden Tag dankten wir Gott, dass er bei uns war und uns die Kraft gab, das alles durchzustehen.

Sr. M. Borgia Drobina

Juni 30, 2021 | GESCHICHTE, NACHRICHTEN

Ordination in das Priesteramt

Johannes Schneider ahmte den Patron der Kathedrale in Wrocław (Hl. Johannes der Tàufer) sowohl in der Treue zu seiner Berufung als auch in der priesterlichen Keuschheit nach. Wie sein Biograph P. J. Schweter schrieb, genoss er dank seiner unbefleckten priesterlichen Reinheit „das volle Glück seiner priesterlichen Berufung und hatte ein Herz voller Mitgefühl für die armen Opfer von Leidenschaft und Verführung“.

Für Pfarrer Johannes Schneider war der Tag seiner Priesterweihe der wichtigste in seinem Leben. Das Ziel, das er zwölf Jahre lang angestrebt hatte und das er mit vielen Opfern und Entbehrungen bezahlen musste, war endlich erreicht. Die Priesterweihe eröffnete ihm die Möglichkeit, seine Berufung als Priester, aber auch als Verteidiger der Schwächsten und moralisch Gefährdeten und als Gründer einer neuen Ordensgemeinschaft zu verwirklichen. Er betrachtete das Priesteramt nie als eine Möglichkeit, seinen sozialen Status zu erhöhen oder Karriere zu machen.

Seine Primizmesse feierte er am 2. Juli 1849 in der Kathedrale von Breslau in der Marienkapelle aus dem 14. Jahrhundert. Die Predigt während der Primizmesse hielt sein Landsmann, Pfarrer Dr. Johannes Klein (1818-1890), Vikar aus Scinawa, Doktor des kanonischen Rechts und Mitglied vieler wissenschaftlicher Gesellschaften. Pfarrer Schneider bewunderte den älteren Kollegen schon seit seiner Schulzeit. Die Primizfeier hatte einen sehr bescheidenen Charakter. Es ist auch bezeichnend, dass sie in Breslau und nicht in der Gemeinde in Riegersdorf (heute Rudziczka) stattfand. Der Grund dafür könnte die Situation in der Familiengemeinde des Neupriesters gewesen sein. Der bisherige Pfarrer von Riegersdorf und großer Förderer von Johannes Schneider, Pater Antoni Hoffmann, starb im Februar 1847 und die Pfarrei wurde nach seinem Tod von einem Pfarrer Schneider unbekannten Verwalter geleitet. Erst am 24. II. 1851 erhielt Riegersdorf einen neuen Pfarrer in der Person von Pater Wilhelm Vogt. Es scheint, dass sich Pfarrer Johannes Schneider nicht mit seiner Gemeinde als Priester identifiziert hat. Dies kann durch die Aufzeichnungen von Pater Walter Schwedowitz, Pfarrer von Rudziczka in den Jahren 1921-1945, Autor der Chronik über sechs Pfarreien des Dekanats Prudnik, darunter Rudziczka, bestätigt werden. Er erwähnt Pater Johannes Schneider nicht unter den Priestern, die im 19. Jahrhundert aus der Pfarrei kamen, aber er hat eine kurze Biographie von ihm an das Ende seines Buches gestellt, in der er Pfarrer Schneider als einen aus der Pfarrei Rudziczka stammenden Priester und den Gründer der Kongregation der Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis vorstellt. Diese Tatsache kann ein Hinweis darauf sein, dass der Autor vergessen hat, Pfarrer Schneider in seinem Buch zu erwähnen, oder dass Pfarrer Schneider nicht im Zusammenhang mit der Gemeinde in Rudziczka gesehen wurde.

Vikar in Wiązow (Wansen)

Die erste Stelle von Pater Johannes Schneider war eine Pfarrei in der Stadt Wiązów im Kreis Strzelin. Er arbeitete in der Kirche zum Heiligen Kreuz, die als weitere Patrone die Heiligen Petrus und Paulus sowie die Heilige Hedwig, die Schutzpatronin Schlesiens verehrten.

Pfarrer Schneider kam nach Wiązów höchstwahrscheinlich durch die Vermittlung des Alumumnatsrektors, Assistenzprofessor Dr. Joseph Sauer, der ihn in seiner Heimatgemeinde arbeiten lassen wollte, da er ihn für die Stelle für geeignet und fähig hielt. Es war ein Glück für Pfarrer Schneider, dass sein erster Pfarrer, Pfarrer Franz Elpelt, ein sehr eifriger Priester und sensibel für die praktische Lösung der damals drängenden Probleme der sogenannten sozialen Frage war. Während des Aufenthalts von Pfarrer Schneider in Wiązów bestand die Gemeinde aus etwa 3500 Gläubigen. Der Eifer von Pfarrer Elpelt sensibilisierte Pfarrer Schneider für die Lösung der Probleme der Armen, insbesondere der moralischen Armut der arbeitenden Frauen. In Wiązów arbeiteten viele Mädchen in der Zigarrenfabrik. Dort gerieten sie leicht in schlechte Gesellschaft und waren verschiedenen Süchten und Abhängigkeiten ausgesetzt. Pfarrer Schneider organisierte für sie Treffen an Samstagen und Sonntagen, die den arbeitenden Mädchen die Möglichkeit boten, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und gleichzeitig eine sichere und wertvolle Begegnungsstätte war. Der junge Pfarrer sorgte für ihre angemessene Unterhaltung und die Vertiefung ihrer religiösen und moralischen Kenntnisse. Eine große Anzahl von Dienstmädchen arbeitete auch auf den Landgütern in fünfzehn ländlichen Zentren, die zur Gemeinde Wiązów gehörten. Abhängig von ihren Arbeitgebern, waren sie oft der Erniedrigung und anderen Gefahren preisgegeben.

Pfarrer Schneider wollte die Mädchen für die Belange des sakramentalen Lebens und ein Leben des Gebets sensiblisieren. Mit Hilfe seines Pfarrers, mit dem er sich gut verstand, beeinflusste er auch ihre Eltern und Erzieher. In diesem Bereich fand er Hilfe in dem Lehrer und Dirigenten des Kirchenchores – Herrn Depene. Dieser kümmerte sich um das Niveau des Kirchengesangs in der Gemeinde und ermutigte die jungen Leute, eifrig an den Gottesdiensten teilzunehmen.

Als junger Vikar widmete Pfarrer Schneider seine ganze Zeit der Arbeit und der Hilfe für die Bedürftigen, die ihm anvertraut waren.

Vikar in der Kirche der seligen Jungfrau Maria auf dem Sande

Nach zweijähriger Tätigkeit in Wiązów wurde Pfarrer Schneider am 9. September 1851 als Vikar in die Pfarrei der Seligen Jungfrau Maria auf dem Sand in Wrocław berufen. Er trat an die Stelle von Dr. Franz Lorinser, den der Fürstbischof Dr. M. von Diepenbrock zum Alumnatspfarrer ernannte. Im Jahre 1851 zählte die Breslauer Mariengemeinde etwa 1500 Gläubige.

Die Ernennung von Pfarrer Schneider zum Vikar der Pfarrei Mariä Himmelfahrt auf dem Sande als Nachfolger von Pfarrer Dr. F. Lorinser, der damals einer der bedeutendsten Priester der Diözese Breslau war, zeigt, dass der Breslauer Ordinarius, Kardinal Melchior von Diepenbrock, seine intellektuellen, spirituellen und organisatorischen Fähigkeiten erkannte. In dieser Kirche arbeiteten damals sehr begabte Priester unter der Leitung von Pfr. Dr. Joseph Wick (1820- 1903).

Pfarrer Schneider wirkte zunächst an der Seite von Pfarrer Franz Hoffmann, der von 1848 bis 1852 formell Pfarrer war, und ab 12. November 1852 unter Pfarrer Joseph Wick. Die Ernennung von Pfarrer Wick zum Pfarrer der Marienkirche auf dem Sande war die letzte Ernennung des an Krebs erkrankten Kardinals Dr. Melchior von Diepenbrock. Am 4. Januar 1853 übernahm Pfarrer Dr. J. Wick die Pfarrei der seligen Jungfrau Maria auf dem Sande, sowie die Pfarrei zum Hl. Erzengel Michael.

In dieser Zeit entstand eine eine sehr herzliche Zusammenarbeit zwischen Pfarrer Johannes Schneider und Pfarrer Robert Spiske, dem Gründer der Hedwigsschwestern (1859), der ab 20. Juni 1848 ebenfalls als Vikar in dieser Pfarrei tätig war (vom 2. September 1851 bis 18. Januar 1852 war er Administrator der Pfarrei St. Michael in Breslau), und ab 18. Januar 1852 war er Superintendent dieser Pfarrei.

Pfarrer Franz Hoffmann, der erste Pfarrer von Pfarrer Schneider, war eine zwiespältige und tragische Figur. Er arbeitete nicht lange in der Pfarrei. Am 16. März 1852 wurde er suspendiert und fünf Monate später von Kardinal Melchior von Dipenbrock, mit dem er unangenehme Auseinandersetzungen hatte, seines Amtes enthoben.

Zwischen Pfarrer Schneider und seinen Mitbrüdern im Priesteramt hingegen gab es nicht das geringste Missverständnis, sondern er konnte auch mit dem am 12. November 1852 neu ernannten Pfarrer Joseph Wick und Pfarrer Robert Spiske eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit aufbauen. Er bildete mit ihnen ein gutes Team in der Seelsorge. Gleichzeitig konnte er dank dieser Zusammenarbeit lernen, wie man Probleme der geistigen und materiellen Armut der damaligen Gesellschaft lösen kann.

Pfarrer Dr. Joseph Wick war nicht nur ein hervorragender Seelsorger und gelehrter Prediger, sondern auch ein begabter sozialer Aktivist und Organisator. Er gehörte in Deutschland – neben August Reichensperger und Pfarrer Wilhelm Emmanuel von Ketteler – zu den Förderern der vinzentinischen Bewegung. Zusammen mit den schlesischen Priestern Jan Baltzer, Henryk Förster und Franciszek Wittke nahm er 1848 am ersten Konvent der deutschen Katholiken in Mainz teil. Nach seiner Rückkehr aus Mainz, am 11. November 1848, organisierte er den Kongress der schlesischen Katholiken in Breslau. In den Jahren 1848-1849 gründete Pfarrer Dr. Joseph Wick etwa 120 katholische Organisationen mit Sitz in Breslau. Auf seine Initiative hin wurden u.a. gegründet: Katholischer Ostbund, Katholischer Handwerkerverband, Kinderpensionat, Katholische Bücherei in Breslau. In Deutschland beeinflusste die vinzentinische Bewegung die Gründung von Frauenorganisationen, die sich um kranke Frauen, verlassene Kinder und von der Prostitution bedrohte Mädchen kümmerten. Die Organisationen des heiligen Vinzenz von Paul kämpften gegen die Schundliteratur und Klatschpresse, organisierten Sparkassen, Bibliotheken und förderten gute religiöse Literatur unter den Armen. Sie waren die Keimzelle der Katholischen Aktion in Schlesien.

Auf der Grundlage der Prinzipien der Gesellschaft der Konferenz des heiligen Vinzenz von Paul war seit 1848 in der Pfarrei der seligen Jungfrau Maria auf dem Sande die Vereinigung der katholischen verheirateten Frauen und Damen unter dem Patrozinium der heiligen Hedwig tätig. Sie hatte etwa 3000 Mitglieder. Die meisten von ihnen waren Lehrer und gebildete Menschen. Dank der guten Ausbildung dieses Vereins durch Pfarrer Robert Spiske, konnten diese Frauen die schwierige Situation der Armen in der Stadt bewältigen; sie kümmerten sich um Kranke, Gefangene und vernachlässigte Kinder. Aus dieser Vereinigung ging 1859 die Kongregation der Hedwigsschwestern hervor, die auf der Regel des heiligen Augustinus für den Dritten Orden basiert.

Pfarrer Wick gründete 1863 die Zeitschrift „Breslauer Hausblätter“, die in die „Schlesische Volkszeitung“ umgewandelt wurde. Deshalb gibt es in dieser Zeitung einen ausführlichen posthumen Artikel über Pfarrer Schneider!

Die Arbeit von Pfarrer Schneider in der Pfarrei St. Maria auf dem Sande und die Kontakte zu den oben genannten Priestern waren seine wichtigste pastorale Ausbildung. Es bereitete ihn auf die Aufgaben eines großen Apostels der Barmherzigkeit und Ordensgründer vor. In der Pfarrei der seligen Jungfrau Maria auf dem Sande erwarb er sich den Ruf eines hervorragenden Predigers, Beichtvaters und Organisators. In dieser Situation scheint es natürlich, dass Pfarrer Schneider ausgewählt wurde, um eine weitere neue Vereinigung zu gründen.

Seelsorge in der Pfarrei St. Matthias

Der Nachfolger von Fürstkardinal Melchior von Diepenbrock (+1853), Fürstbischof Dr. Heinrich Förster, ernannte am 3. April 1854 Pfarrer Johannes Schneider zum Kuraten in der Pfarrei St. Matthias.

Diese Pfarrei hatte im Jahr 1853 3975 Katholiken, während die Pfarrei St. Marien in den Jahren 1851-1853 nur etwa 1500 Katholiken zählte.

Nach dem Tod des Pfarrers von St. Matthias, Pfarrer Jonathan Hoffmann (18.01.1857), wurde Johannes Schneider Pfarrer dieser Pfarrei. Als Pfr. Dr. Franz Lorinser 1858 von seiner Tätigkeit als Pfarrvater im Alumnat zurücktrat, setzte ihn Fürstbischof H. Förster am 5. Juli 1858 in der Pfarrei St. Matthias als Pfarrer ein. Pfarrer Schneider wurde wieder Vikar, obwohl er und nicht Pfarrer Dr. F. Lorinser sich hauptsächlich um die geistlichen Belange der Gemeindemitglieder kümmerte. Pfarrer Dr. F. Lorinser war ein Gelehrter aus Leidenschaft und widmete sich mehr der Forschung und literarischen Arbeiten. Pfarrer Lorinser wirkte als Pfarrer bis zum 14. November 1869. An diesem Tag ernannte Fürstbischof Henrich Förster Dr. F. Lorinser zum Mitglied des Domkapitels und entband ihn von seinen Aufgaben als Pfarrer von St. Matthias. Vom 11.11.1869 bis zu seinem Tod wurden die Aufgaben des Pfarrers von St. Matthias von Pfarrer Johannes Schneider wahrgenommen.

Arbeit in der Gemeinde

Als Pfarrer restaurierte er die Pfarrkirche, vier Altäre, die Kanzel, den Tabernakel und das Gemälde im Hauptaltar. Der größte Teil der Renovierungsarbeiten wurde von der Breslauer Firma Karl Buhl durchgeführt, mit der Pfarrer Schneider die Arbeiten organisierte und Verträge abschloss.

Pfarrer Schneider verwaltete als Pfarrer von St. Matthias die Kirche des Heiligen Namens Jesu in Breslau, die infolge der Auflösung des Jesuitenordens 1773 und der Säkularisation der schlesischen Klöster 1810 zusammen mit dem Kollegium unter die Verwaltung der städtischen Behörden kam. Bis 1819 war sie Universitäts- und Gymnasialkirche, danach Pfarrkirche von St. Matthias. Pfarrer Schneider verschönerte das Innere dieser Kirche und ließ 1872 auch zahlreiche Renovierungs- und Konservierungsarbeiten in ihr durchführen. Vorher war die Heilig-Namen-Jesu-Kirche aufgrund fehlender Reparaturen in einem erbärmlichen Zustand.

Im Jahr 1869, als er das Amt des Pfarrers übernahm, zählte die Gemeinde St. Matthias 5850 Katholiken. Sie hatte zwei Kirchen: die Gymnasiumskirche St. Matthias und die Pfarrkirche des Heiligen Namens Jesu. Im Jahr 1876 waren neben Pfarrer Schneider fünf weitere Priester in der Gemeinde tätig. Pfarrer Schneider war ein sehr fleißiger und tatkräftiger Seelsorger.

Seine Aufgaben als Pfarrer konzentrierten sich nicht nur auf Kirchenrenovierungen und Reparaturen. Er war ein sehr aktiver Seelsorger, der viele Gebets- und Ausbildungsgruppen initiierte, das geistliche Leben der Pfarrei organisierte und viele verschiedene Gruppen, die in der Pfarrei existierten, unter seine pastorale Obhut nahm.

Es scheint, dass ein solch intensives priesterliches und seelsorgerisches Leben die Aktivitäten von Pfarrer Schneider vollständig ausfüllte, aber das ist nur der erste Eindruck, denn gleichzeitig leitete und organisierte er die Mädchenhilfe im Marienverein und widmete der neuen Ordensgemeinschaft, die auf seine Initiative hin gegründet wurde, viel Aufmerksamkeit.

Die Erfüllung so vieler Aufgaben und Pflichten ist nur möglich, wenn man sich und seine Zeit ganz Gott zur Verfügung stellt, wenn man Ihm dient und nicht den eigenen Vorteil sucht.

Sr. Sybilla Kołtan

Feb. 5, 2021 | GESCHICHTE

Helena Hoffmann wurde zwei Tage vor Aschermittwoch, am Montag, den 7. Februar 1910 in Zgoda (Eintrachthütte), im heutigen Kreis Świętochłowice, geboren. Sie war das erste Kind von Albina und Joseph Hoffmann. Der Vater, Joseph Hoffmann, wurde am 9. September 1886 in Gąsiorowice (Gonschiorowitz) geboren. Laut dem Historiker, Pater Joseph Schweter CSsR, war er deutscher Nationalität. Joseph war Schlesier aus dem heutigen Oppelner Gebiet, und sprach wahrscheinlich Deutsch und Polnisch. Ihre Mutter Albina, geb. Jarzombek, wurde am 31. Dezember 1889 in Świętochłowice (Schwientochlowitz) in einer polnischen Familie geboren. 1912 wurde Reinhold, Helenas jüngerer Bruder, geboren. 1916 begann Helena in einer siebenklassigen öffentlichen Schule in Zgodzie zu lernen. Als Schülerin zeichnete sie sich durch ihr fröhliches Gemüt und vielen Talente aus. Ihr gutes Gedächtnis und ihr scharfer Verstand erlaubten es ihr, sowohl Deutsch als auch Polnisch schnell zu beherrschen; auch den schlesischen Dialekt scheute sie nicht. Helenka lernte gerne, sie eignete sich leicht neue Fähigkeiten an, und sie gehörte zu einer Theatergruppe. Von klein auf betete sie gerne, sie schätzte den Wert der Sakramente, nahm oft an der Eucharistie teil und hatte eine Vorliebe für die Anbetung des Allerheiligsten. Die Ermutigung ihres ersten Beichtvaters, Pater Edward Adamczyk, in ihrem Herzen eine „Kapelle“ für den Erlöser zu bauen, wurde für Helena der Schlüssel zum Verständnis ihres inneren Lebens.

Helena empfing am 5. Mai 1921 ihre erste heilige Kommunion. Nach der Erstkommunionfeier stieß Helena beim Spielen und Graben im Feld auf ein Medaillon, das eine Nonne mit einem Kreuz und Rosen zeigt. Sie wusste nicht, wer es war. Aber – wie durch Nebel – erinnerte sie sich daran, dass sie vor ihrer ersten Heiligen Beichte von einer ähnlichen Gestalt geträumt hatte, die sie damals innerlich gestärkt hatte. Wenig später sah sie ein Bild der gleichen Figur in einer religiösen Zeitschrift. Ab dieser Zeit erschien ihr die heilige Theresia vom Kinde Jesu in ihren Träumen und begleitete sie von da an systematisch geistlich. Die hl. Therese von Lisieux schlug ihr vor, Intentionen für das Gebet und für die Hingabe an Gott zu haben. In ihren Träumen gab sie Helena und später Sr. M. Dulcissima geistliche Anweisungen, die sie zu anhaltendem Gebet und Opfer für die Kirche, die Marienschwestern und die Priester aufforderten.

1927 trat Helena in die Kongregation der Marienschwestern v.d.U.E. ein. Am 23. Oktober 1929 empfing sie im Mutterhaus in Breslau das Ordenskleid, den weißen Schleier der Novizinnen und ihren neuen Namen, Sr. Maria Dulcissima. Sie lebte mit anderen Novizinnen im Noviziatshaus in Nysa. In beiden Städten, die damals zu Deutschland gehörten, wurde Deutsch gesprochen. Im Noviziat führte Sr. M. Dulcissima einen inneren Kampf, nahm das Leiden als besonderes Geschenk an und erfuhr weiterhin die „Heimsuchung“ der hl. Therese von Lisieux. Eine wichtige Rolle in der Begleitung während ihrer Krankheit spielten ihr geistlicher Begleiter P. Vinzenz Groeger und Sr. M. Lazaria Stephanik SMI aus Gliwice, eine diplomierte Krankenschwester, die mehr als einmal ihre geistlichen Visionen und Begegnungen mit der Gottesmutter, dem Jesuskind, der hl. Therese vom Kinde Jesu, dem hl. Schutzengel oder der Mystikerin Theresia Neumann aus Konnersreuth in Bayern bezeugten. Das Eintauchen in das Gebet verinnerlichte Sr. M. Dulcissima, während ein tiefes und starkes Verlangen nach Vereinigung mit Gott den Weg zur mystischen Begegnung mit ihrem Bräutigam öffnete.

Am 18. Januar 1933 kam Sr. Dulcissima ins Ordenshaus nach Brzezie, einem Dorf an der Oder bei Raciborz. Ihr Lieblingsgebet wurden die Worte: „Jesus, ich will dir Seelen schenken! (…). Ja, ich will Seelen retten, nicht damit es jemand erfährt, sondern nur du, mein [heiliger] Schutzengel und die heilige Teresa“. In der Fastenzeit 1935 belohnte Jesus ihre völlige Hingabe an das Geheimnis des Kreuzes mit dem Privileg des gefühlten Charisma der Stigmata auf ihren Händen und Füßen und bald auch auf ihrem Herzen. Die hl. Therese von Lisieux begleitete und forderte sie auf: „Du musst Jesus vollständig sich in dir neu erschaffen lassen“. Die Anliegen der Kirche und der Kongregation lagen ihr sehr am Herzen. Sie betete inbrünstig für den Heiligen Vater, die Priester, die Ordensmänner und -frauen, die Kranken und die Toten. Ausgestattet mit der Gabe des fürbittenden Gebets und der Vorsehung, opferte sie ihre Leiden für die gegenwärtigen Nöte der Kirche, sowohl lokal als auch universell. Sie erlebte ekstatische Visionen über die Verfolgung der Kirche in Deutschland und Böhmen; sie litt unter Angriffen des Teufels. „Die Braut des Kreuzes“ sagte drohende Kriege, Unruhen und Hungersnöte voraus; sie prophezeite drohende Pestilenz und Krankheiten, die Menschen und Tiere betrafen. Ihre mystischen Erfahrungen führten dazu, dass sie jederzeit bereit war, Buße für die Sünden nicht nur der Laien, sondern auch der Priester und Ordensleute zu tun. Körperlich schwach, durch Lähmungen in der freien Bewegung behindert, an Kopfschmerzen leidend, ohnmächtig, war sie dennoch in der Lage, stundenlang zu beten und ihre Leiden als Sühne für Sünden darzubringen. Am Gründonnerstag, dem 18. April 1935, legte sie in der Kapelle des Klosters in Brzezie ihre ewigen Gelübde ab.

Sr. M. Dulcissima vertraute bis zum Schluss auf die Barmherzigkeit Gottes. Versöhnt mit Gottes Willen, starb sie in Brzezie am Montag, den 18. Mai 1936, vier Tage vor Christi Himmelfahrt. Diese Sechsundzwanzigjährige Ordensfrau ging mit einer brennenden Lampe ihrem Bräutigam entgegen (Mt 25,1-13). Sie gehört so zu den klugen Jungfrauen, die Ihm wach, weise, umsichtig und voller Engagement, Gutes zu tun, in den Hochzeitssal folgten.

Sie wurde auf dem alten Kirchenfriedhof beigesetzt. Die Beerdigung der „Braut des Kreuzes“ wurde zu einer Manifestation des Glaubens. Die Bewohner von Brzezie, die am Tag der Beerdigung weiß gekleidet waren, waren überzeugt, dass ihre „heilige Nonne“ gestorben war, und nahmen sofort Erde aus dem Grab, in dem Glauben, dass diese „Reliquie“ sie selbst, ihre Familien und die Häuser, in denen sie lebten, vor allem Bösen schützen würde.

Im Jahr 2000 wurden ihre sterblichen Überreste exhumiert, konserviert und in einem Sarkophag in der Nähe der Pfarrkirche der Heiligen Apostel Matthäus und Matthias in Brzezie beigesetzt. Der Seligsprechungsprozess auf Diözesanebene von Sr. M. Dulcissima Helena Hoffmann begann am 18. Mai 1999 in Katowice – genau an ihrem 36. Todestag – und wurde nach 20 Jahren ebenfalls am 18. Mai 2019 in Brzezie abgeschlossen. Seit diesem Tag wird die Frage ihrer Heiligkeit von der römischen Postulatorin Frau Dr. Giovanna Brizzi untersucht. Und für uns legt die „Braut Gottes“ weiterhin im Himmel Fürsprache ein, wenn wir sie darum bitten. Es lohnt sich.

Sr. M. Małgorzata Cur SMI

Jan. 10, 2021 | GESCHICHTE

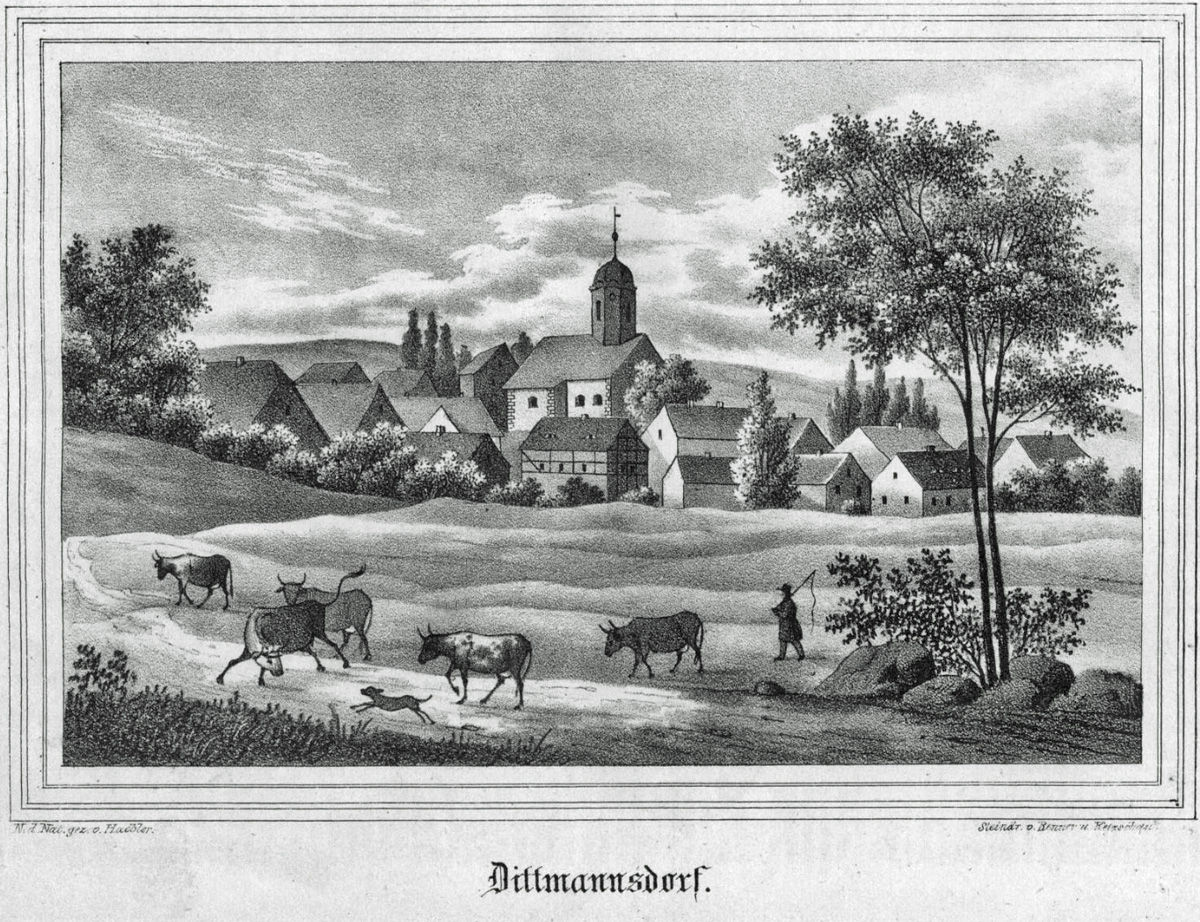

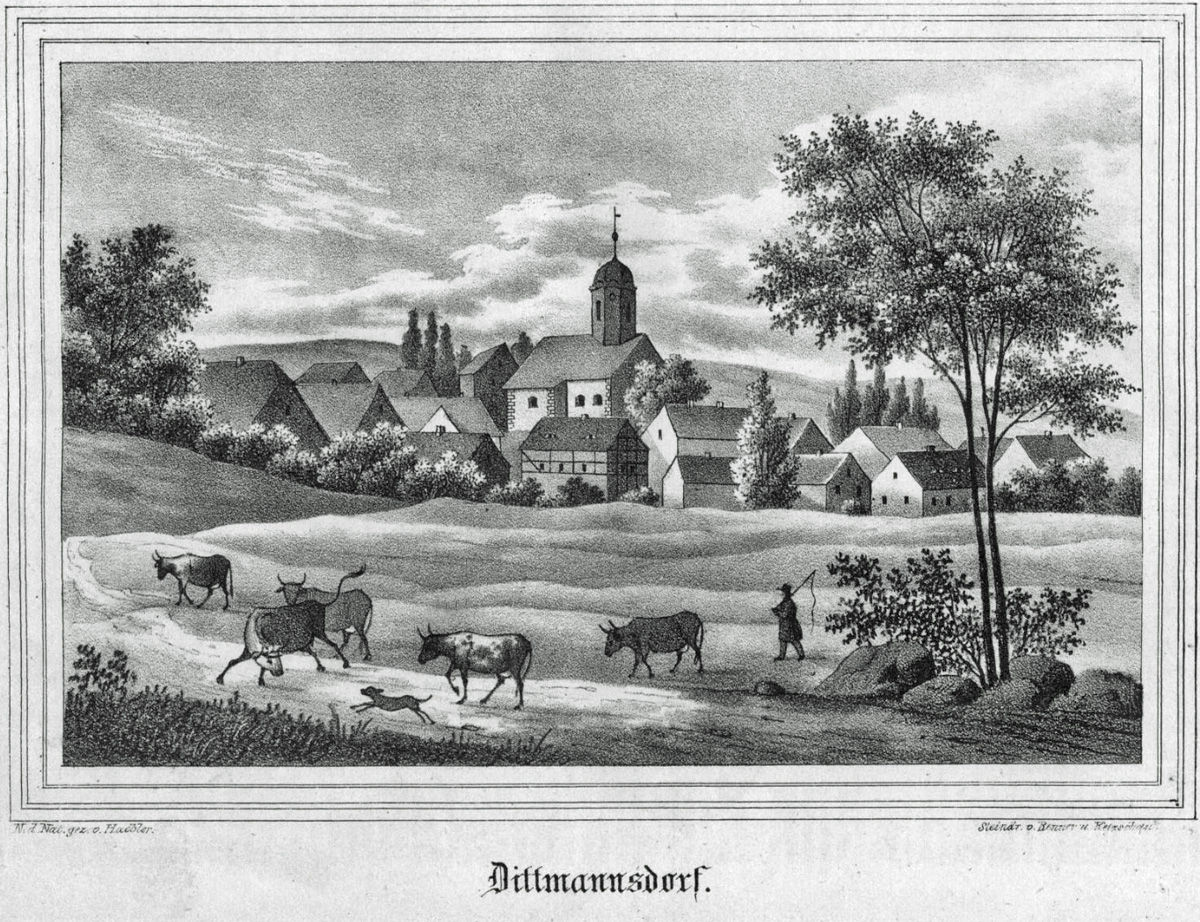

Das kleine Dorf Mieszkowice (Ditmannsdorf), in dem der Diener Gottes, Pfarrer Johannes Schneider geboren wurde, liegt in Oberschlesien. Während des Lebens des Dieners Gottes war dieses Gebiet Teil des Königreiches Preußen, welches wiederum zwischen 1815 und 1866 zum Deutschen Bund gehörte. Seit 1871 war es dann Teil des Deutschen Reiches.

Seit 1464 gab es in Mieszkowice die Pfarrkirche zum Heiligen Georg. Nach der Reformation wurde sie der benachbarten Pfarrkirche im 3 km entfernten Rudziczka zugeordnet und ist seither eine Filialkirche.

1819 hatte das Dorf Mieszkowice nur 812 Einwohner. Innerhalb von 25 Jahren wuchs die Einwohnerzahl des Dorfes – im Jahr 1845 gab es in Mieszkowice 218 Häuser mit 1246 Einwohnern, darunter 480 Katholiken. Die Katholiken waren also eine Minderheit unter den evangelischen Christen. Die meisten Bewohner der Rudziczka-Straße, wo sich die Pfarrkirche befand, waren Katholiken. Der Pfarrer der römisch-katholischen Pfarrei in Rudziczka war seit 1821 Pater Antoni Hoffmann, der sich bis zu seinem Tod als Dekan und eifriger Seelsorger um das geistliche Leben der Gemeindemitglieder kümmerte. Er sorgte sich auch um die sozialen Belange und die Bildung in seiner Gemeinde. Zweifellos beeinflusste er das Leben der damaligen Gemeindemitglieder, darunter auch der Diener Gottes, Pfarrer Johannes Schneider.

Die Bevölkerung dieser Gegend lebte hauptsächlich von der Landwirtschaft. Der größte Teil des Landes gehörte Großgrundbesitzern. Normalerweise konnte ein mehrköpfiger Bauernhof, der auf unfruchtbarem Boden gebaut war, die Familie nicht ernähren. Die Vorteile für Adel, Staat und Kirche waren so groß, dass sie die Bauern in die Schuldenfalle trieben. Deshalb verdingten sich besonders aus der ärmsten Schicht, zu der die Familie des Dieners Gottes gehörte, die Bauern auf anderen Höfen, wo sie gegen einen oft sehr geringen Lohn arbeiteten oder sie versuchten in anderen Berufen ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Der Vater des Dieners Gottes, Johannes Georg Schneider, wurde 1797 in Mieszkowice geboren. Im Alter von 24 Jahren, am 30. September 1821, heiratete er die vier Jahre ältere Katharina Krämer, die aus dem Dorf Łąka, 10 km südlich von Rudziczko, stammte. Sie empfingen das Sakrament der Ehe in der Kirche in Mieszkowice. Die Mutter, Katharina Krämer, arbeitete vor der Hochzeit als Dienstmädchen. Sie kamen beide aus armen Verhältnissen. Zum Zeitpunkt des Eheschließung waren der Vater und der Großvater des jungen Ehemanns bereits tot. Das junge Paar wohnte in Mieszkowice in einem zunächst gemieteten kleinen Haus mit Strohdach, das an der Straße nach Szybowice stand.

Sie hatten kein eigenes Land. Dank harter Arbeit und sparsamer Lebensweise gelang es der Familie Schneider, das Haus zu kaufen, in dem sie wohnten. Ihr erstes Kind, der Diener Gottes Johannes, wurde im Januar 1824 geboren, seine Mutter Katharina war zu diesem Zeitpunkt bereits 31 Jahre alt. Zwei weitere Töchter wurden in den Jahren 1827 und 1832 geboren. Der Vater arbeitete zunächst als Metzger, aber sein Verdienst reichte nicht aus, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren. Später arbeitete er als Arbeiter auf dem Pfarrhof in Rudziczka und in der Wintersaison auf den Höfen anderer Bauern. Auch seine Mutter war ein Vorbild an Fleiß. Neben vielen Haushalts- und Erziehungsaufgaben arbeitete sie so viel wie möglich in verschiedenen Haushalten, um die bescheidene Haushaltskasse zu unterstützen. Zur fraglichen Zeit schwankte der Verdienst eines Landarbeiters je nach Jahreszeit und örtlichen Gegebenheiten zwischen 4 und 7 Silbercent pro Tag für Männer und zwischen 2 und 3 für Frauen. So lag der Wochenverdienst eines Knechtes auf einem Gutshof bei ca. 1 Taler. Das Gesamteinkommen der Familie Schneider kann auf 80-120 Taler pro Jahr geschätzt werden, d.h. im Durchschnitt etwa 16-20 Taler pro Person. Das war eine bescheidene Summe, mit der es nicht leicht war, auch nur die Grundbedürfnisse der Familie zu befriedigen. Der Preis für Roggen betrug 2 Taler für einen halben Scheffel (1 Scheffel – ca. 54 Liter) und für 1 Pfund Brot (1 Pfund – ca. 400 Gramm) musste 1 Taler und mehr bezahlt werden. Wenn wir davon ausgehen, dass die tägliche Portion Brot pro Person 1 Pfund betrug, war es nicht möglich, eine fünfköpfige Familie von dem durch die Lohnarbeit auf dem Hof erzielten Einkommen zu ernähren. Kartoffeln waren etwas billiger und sie bildeten die Nahrungsgrundlage für die Familie Schneider und Menschen mit ähnlichem sozialen Status in Oberschlesien. Um die Familie zu unterstützen, mussten sowohl die Eltern als auch die Kinder durch verschiedene zusätzliche Arbeiten etwas dazu verdienen. Dies war besonders schwierig für die Mutter Katharinas. Ein Haus zu führen, Kinder zu erziehen und harte Lohnarbeit ging oft über ihre Kräfte.

Johannes Schneider wurde am 11. Januar 1824 als erstes Kind von Johannes Georg und Katharina Schneider geboren. Bereits am 13. Januar, in der Oktav des Dreikönigsfestes, taufte ihn der Pfarrer von Rudziczka, Antoni Hoffmann in der Kirche in Rudziczka und gab ihm die Namen – Johannes Georg. Dieser Doppelname Hansjörg war in dieser Gegend sehr gebräuchlich – es waren auch die Namen des Vaters sowie des Großvaters. Er nannte sich einfach Johannes. Die Taufpaten waren Johann Georg Hoheisel, (ein Freund des Vaters), und Katharina Nitsche, beide aus Mieszkowice, und als dritte, Maria Eichner, aus einem zwei Stunden Fußmarsch entfernten Dorf namens Wiese, aus dem auch die Mutter des Täuflings stammte.

Der Diener Gottes hatte zwei jüngere Schwestern. 1827 wurde Anna Rosalia (Rosina) Schneider geboren, die am 5. März desselben Jahres von Pfarrer Antoni Hoffmann getauft wurde. Am 3. Februar 1846 heiratete sie Johann Georg Sauer in ihrer Heimatstadt Mieszkowice und erbte das Haus ihres Vaters. Ihr Sohn, eines von vier Geschwistern, wurde Lehrer in Oberschlesien. 1934 trat ihre Enkelin in die Kongregation der Schwestern von der Unbefleckten Jungfrau Maria ein.

Die zweite Schwester, Maria Johana Schneider, wurde am 27. Juni 1832 geboren, und einen Tag später in der Pfarrkirche in Rudziczka getauft. Am 8. Februar 1847 heiratete sie Georg Graber, einen Arbeiter auf dem großen Pfarrhof in Rudziczka und zog aus dem Elternhaus zu ihrem Mann. Zum Zeitpunkt ihrer Heirat war Maria Johana erst 15 Jahre alt. Eine so frühe Heirat wurde sicherlich durch den frühen Tod ihrer Mutter beeinflusst, die bereits 1844 starb. Der Witwer Johannes Schneider blieb mit den beiden Töchtern im Alter von 17 und 12 Jahren zurück. Der Ältere heiratete zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, der Jüngere im Jahr darauf. Die Jüngere, Maria, und ihr Mann George hatten vier Söhne und eine Tochter. Von den fünf Geschwistern lebte, wie Pater Josef Schweter betonte, ein Historiker und Chronist, der sich mit dem Leben und Wirken des Dieners Gottes beschäftigte, im Jahr 1934 nur ein Sohn in Rudziczka – August Graber, der damals 76 Jahre alt war.

Johannes Schneider war mit seinen Geschwistern nicht sehr verbunden. Er hatte keine Gelegenheit, seine Kindheit mit seinen Schwestern zu verbringen. Sie waren beide 3 bzw. 8 Jahre jünger als er, was gerade bei der Jüngsten Maria ein großer Altersunterschied war. Das Verhältnis zwischen ihnen wurde sicherlich auch durch das Geschlecht der Geschwister bestimmt und damit auch die Interessen und Pflichten, die sie als Kinder zu erfüllen hatten. Außerdem verließ der junge Johannes im Alter von 13 Jahren sein Elternhaus, um in Nysa zu studieren, und mit diesem Ereignis endete die gemeinsame Kindheit der Schneider-Geschwister. Der Diener Gottes Johannes war weit davon entfernt, übermäßig an seinen Verwandten zu hängen, dennoch hatte er immer ein zärtliches Herz für sie und unterstützte sie, wenn es nötig war.

Von klein auf hatte der kleine Johannes die Eigenschaften eines umsichtigen und für sein Alter reifen Kindes. Mit großer Liebe und Respekt eiferte er seinen hart arbeitenden Eltern nach. Ihre vertrauensvolle Zuwendung prägte sich tief in die Veranlagung des Kindes ein. Die Erfüllung des Gebots, Vater und Mutter zu ehren, war nicht nur die Verantwortung der Kinder, sondern auch eine natürliche Beziehung, die auf Liebe und Verantwortung beruhte. Tiefer Respekt und Dankbarkeit hatte Pfarrer Johannes immer gegenüber denen, die ihn in seiner Kindheit mit Fürsorge und Liebe umgaben. Er schämte sich nie für ihre Armut und Entbehrungen. Aus seinem Elternhaus brachte er eine tiefe Religiosität mit, die ihn auch in seinem Erwachsenenleben auszeichnete. Die Familie Schneider galt als gut katholisch und engagierte sich in der Pfarrei. Davon zeugt der gute Kontakt des Vaters mit dem damaligen Pfarrer. Das Beispiel des authentischen Glaubens und des Gebets im Elternhaus prägte die religiöse Einstellung von Pfarrer Schneider von seinen frühesten Lebensjahren an und war sicher eine Stütze in seinen Jugendjahren, als er im Gymnasium in Nysa und dann im Studium in Wrocław Kenntnisse erwarb.

Sr. M. Sybilla Kołtan

Siehe auch:

https://generalato.com/de/duplicated-duchowosc-i-charyzmat-wiernosc/

Nov. 17, 2020 | GESCHICHTE

Das Fest der Darbringung der Seligen Jungfrau Maria ist für unsere Kongregation in besonderer Erinnerung, nicht nur wegen unserer marianischen Spiritualität, sondern vor allem wegen des Rettungswunders, das unsere ersten Schwestern vor Jahren erlebten.

In den 1870er Jahren machte unsere Kongregation noch ihre „ersten Schritte“. Tatsächlich war sie noch keine religiöse Gemeinschaft, sondern wurde vom Bischof nur als kirchlicher Verein anerkannt. Unser Stifter, Pfarrer Johannes Schneider, bemühte sich sehr und tat viel dafür, dass die kleine, Gott ergebene Gemeinschaft von Frauen endlich von der Kirche als neue Kongregation anerkannt wurde. Sein schöner Traum stieß jedoch bei den kirchlichen Behörden auf ständigen Widerstand und Ablehnung.

Auch die damalige politische Situation war der Entstehung neuer Religions-gemeinschaften keineswegs förderlich. Ganz im Gegenteil! Der Staat Preußen, in dem die erste Gemeinschaft unserer Kongregation gegründet wurde, begann zu dieser Zeit einen intensiven Kampf mit der katholischen Kirche. Diese Politik wurde „Kulturkampf“ genannt. Es ging vor allem darum, den Einfluss der Kirche zu begrenzen und die totale Unterordnung der katholischen Kirche unter den Staat zu erreichen. Es war kein bewaffneter Kampf, sondern hauptsächlich ein administrativer. Die Rechte und Aktivitäten der Kirche wurden durch die Einführung staatlicher Gesetze eingeschränkt. Die bekanntesten sind die so genannten „Maigesetze“ von 1873, als im Mai für einige Zeit, fast jeden Tag, ein neues Gesetz in Kraft trat, das das normale Funktionieren der Kirche einschränkte. Die Ausbildung und Ernennung von Priestern, Disziplinarstrafen oder die Art und Weise, wie der Austritt aus der katholischen Kirche erfolgen sollte, wurden behindert. Auf die Gesetze folgten rasch Repressionen. Viele Diözesen in Preußen wurden nicht besetzt, einige Bischöfe wurden inhaftiert, und viele Priester wurden dazu gedrängt, ihren Vorgesetzten nicht zu gehorchen. Diese Art von Repressionen betraf auch unseren Stifter, dem, weil er offen auf der Seite der kirchlichen Autorität und der Loyalität zu seinem Bischof stand, das Recht auf die Gehaltszahlung durch den Staat aberkannt wurde. In den folgenden Jahren wurden weitere gesetzliche Regelungen eingeführt. Der Entzug von Geldern war für Pfarrer Schneider nicht so gravierend wie das zwei Jahre später, im Mai 1875, in Kraft getretene Gesetz, das die Liquidation von Klöstern vorsah. Nach der neuen Regelung konnten nur Orden und Gemeinschaften, die sich um Kranke kümmerten, in Preußen bleiben, und auch diese unterlagen zahlreichen Einschränkungen. Alle anderen Religionsgemeinschaften mussten das Land verlassen. Ursprünglich schien es, dass diese Regelung nicht für die von Pfarrer Schneider gegründete junge Gemeinschaft gelten würde, da die Versammlung trotz seiner Bemühungen nicht offiziell genehmigt wurde. Erst zu diesem Zeitpunkt konnten die Schwestern und ihr Gründer den Plan Gottes in den Widrigkeiten, denen sie zuvor ausgesetzt waren, erkennen.

14 Monate lang konnte die Gemeinschaft unter schwierigen Bedingungen weiter arbeiten, da es noch keine offiziellen Bescheide von den staatlichen Behörden gab. Erst am 8. September 1876 begann die Regierung, die Stiftung der Seligen Jungfrau Maria zu inspizieren, um zu überprüfen, ob sie als religiöse Kongregation arbeitete. Die Inspektion begann gegen 16.00 Uhr und dauerte bis 22.00 Uhr. Der Regierungsdelegierte sah sich alle Räumlichkeiten an und wurde auf die Stiftung und ihre Mitglieder aufmerksam. Anschließend befragte er Pfarer Schneider und jede Schwester einzeln. Der Inspektor stellte eingehende Fragen und verfasste dann ein ausführliches Protokoll. Die Atmosphäre während der Inspektion und des Verhörs war sehr ernst, aber bevor er die Stiftung verließ, hatte der Stifter den Mut, den Inspektor zu fragen, wie lange es seiner Meinung nach dauern könnte, bis sie das Ergebnis der Inspektion erfahren würden und wie es wohl ausfallen würde. Die Antwort des Inspektors war beunruhigend: die Entscheidung des Büros sollte innerhalb von vier Wochen kommen, und seiner Meinung nach müsste die Einrichtung aufgelöst werden und die Schwestern den Ort verlassen. Nach mehr als zwanzig Jahren des Aufbaus dieses Werkes, das eine neue Ordensgemeinschaft werden sollte, schien diese große Anstrengung, dieser ständige Versuch, die Gemeinschaft der Schwestern mit Geduld und Gottvertrauen zu stärken, zu Ende zu gehen. Angesichts der ungünstigen Zeiten könnte man leicht in Pessimismus und Hoffnungslosigkeit verfallen. Doch in solch großen Schwierigkeiten waren sowohl der Stifter wie auch die ersten Schwestern genau von der gegensätzlichen Haltung geprägt. Diese Haltung wurde zu einer Inspiration für noch intensivere Aktivitäten! In den Tagen nach dem Besuch des Inspektors begann Pfarrer Schneider eine Korrespondenz mit den Regierungsstellen, in der er versuchte, zu beweisen und sie davon zu überzeugen, dass die Stiftung nicht dem Gesetz über die Liquidation der Orden unterliegt. Gemeinsam mit seinen Schwestern befürchtete er jedoch, dass dies nicht ausreichen könnte, da ähnliche Gemeinschaften und Häuser in Preußen gerade aufgehört hatten zu existieren. Es musste etwas anderes getan werden.

Damals wurde in dem Dorf Filippowo (Filippsdorf) in der Tschechischen Republik, etwa 230 km von Wrocław (Breslau) entfernt, ein neuer Wallfahrtsort bekannt. Im Jahr 1866, also zehn Jahre zuvor, erschien dort die Muttergottes einem einfachen Mädchen, Magdalena Kade, und heilte sie von vielen schweren und unheilbaren Krankheiten, unter denen sie jahrelang gelitten hatte. Der Ort der Erscheinungen, das Wohnhaus und die Kammer des Mädchens in Filippowo, wurde zum Ziel vieler spontaner Pilgerfahrten für Menschen, die von schweren Krankheiten und schwierigen Lebenssituationen betroffen waren. Damals war es ein Ort der lebendigen Marienverehrung und vieler wunderbarer Gnaden, die auf ihre Fürsprache hin empfangen wurden. Es schien daher ganz natürlich, dass unsere Schwestern dorthin gingen, um im Gebet um die Gnade zu bitten, die junge Ordensgemeinschaft, die unter großen Schwierigkeiten entstanden war, zu retten und um die Arbeit, Frauen zu helfen, fortsetzen zu können. Schwester Oberin Mathilde und einige ihrer Schwestern pilgerten nach Filippowo und beteten dort acht Tage lang. Zu dieser Zeit gab es am Ort der Erscheinungen noch keine Kirche (sie wurde erst 9 Jahre später gebaut), so dass die Schwestern jeden Tag in die über 2 km entfernten Kirche zur Hl. Messe gingen. Während dieses achttägigen Gebetes gab die Oberin Maria das Versprechen, dass die Schwestern der Gemeinschaft jedes Jahr nach Filippwo pilgern werden, wenn die Gottesmutter ihre Bitten erhört und die Auflösung der Stiftung verhindert.

Unmittelbar nach ihrer Rückkehr erhielt die Stiftung das folgende Schreiben der Regierung: „Basierend auf den Ergebnissen einer Umfrage, die am 8. September dieses Jahres in der Institution der Seligen Jungfrau Maria über die Situation der sogenannten Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 31. Mai letzten Jahres über die Ordensleute und Kongregationen der katholischen Kirche durchgeführt wurde, haben der Innenminister und der Kultusminister nach dem Prozess entschieden, dass die sogenannten Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis bleiben dürfen.”

Diese positive Reaktion in so schwierigen Zeiten war sowohl für den Stifter als auch für die erste Schwesterngemeinschaft ein Zeichen der göttlichen Vorsehung und der Fürsorge Mariens für die neue Kongregation. Seitdem haben M. Mathilde und ihre Nachfolgerin sowie die späteren Schwesterngenerationen die Erinnerung an die Rettung der Kongregation im Herzen bewahrt und pilgerten jährlich nach Filippowo, um für die Gnaden, die der Herr der Schwesterngemeinschaft und ihren Werken geschenkt hat, zu danken. Dies war bis zum Ersten Weltkrieg ununterbrochen der Fall. Die neue Ordnung in Europa, die politischen und territorialen Veränderungen nach dem Krieg machten es den Schwestern jedoch unmöglich, die Grenze zur Tschechischen Republik, wo Filippowo lag, problemlos zu überqueren, aber die Schwestern wollten diese schöne Tradition nicht einfach wegen politischer Schwierigkeiten aufgeben. Sie beschlossen daher, den Wallfahrtsort zu wechseln und setzten ihre jährliche Dankeswallfahrt nach Bardo (Wartha) in Schlesien fort, wo sich die Statue „Unserer Lieben Frau von der Hüterin des Glaubens” befindet. Im Heiligtum von Bardo fand 1926 im Beisein der Generaloberin M. Clothilde eine feierliche Weihe der Kongregation an die Muttergottes statt.

Der 2. Weltkrieg und die politischen Unruhen danach machten es den Schwestern für einige Zeit unmöglich, ihren Pilgerfahrt zum Dank fortzusetzen. Heute ist die Tradition der Wallfahrt nach Bardo am Fest der Darbringung der Muttergottes noch lebendig, und hoffentlich wird es auch in diesem Jahr, da wir wegen der Pandemie viele Einschränkungen erleben, zumindest einer kleinen Gruppe von Schwestern möglich sein, vor den Thron Mariens zu pilgern, um Gott durch ihre Hände für die Rettung, aber auch für die Fürsorge und die vielen Gnaden zu danken, die wir bis heute erfahren.

Heute ist die Kongregation viel größer als in ihren Anfangsjahren, unsere Gemeinschaften leben und haben Missionen in verschiedenen Teilen der Welt. Nicht nur durch das Coronavirus, sondern auch einfach durch die großen Entfernungen, die einige Gemeinschaften vom Heiligtum in Bardo trennen, oder durch die Einschränkunge, die mit Krankheit und Alter verbunden sind, können nicht alle Schwestern an dieser schönen, seit Generationen andauernden Wallfahrt des Dankes teilnehmen, aber wir können diesen Tag zu unserem gemeinsamen Dankfest machen! Wir können Gott gemeinsam für seine Gnaden für die Kongregation und jede von uns überall danken, sogar Tausende von Kilometern von Bardo entfernt. Möge dieser Tag der Darbringung der Seligen Jungfrau Maria für die ganze Kongregation und alle unsere Lieben eine Gelegenheit sein, im Gebet ihre Dankbarkeit für so viel Gutes auszudrücken, die wir durch Gottes Gnade empfangen dürfen.

Sr.M. Sybilla Kołtan

Aug. 16, 2020 | GESCHICHTE

Sr. M. Luka Spengler gehörte zu den Schwestern, die den Umzug des Generalates nach Rom 1970 und die Anfangszeit dort miterlebte.

Im nachstehenden Text erzählt sie aus ihren Erinnerungen:

Unsere Reise nach Rom begann Ende Juli 1970. Wir, Sr. Genovefa und ich, fuhren zunächst von Berlin/West mit dem Interzonenzug nach Frankfurt/Main. Dort mussten wir umsteigen. In Frankfurt kam noch Sr. Kuniberta dazu, die ihren Urlaub abgebrochen hatte, um bei diesem nicht einfachen Unternehmen zu helfen. Wir hatten viele Gepäckstücke und es war nicht so leicht, die Übersicht zu behalten, kein Gepäck zu vergessen oder zu verlieren. Es war eine lange Reise bis Rom und wir waren froh, als wir endlich in Rom einfuhren.

Wir sollten dort von Schwestern einer anderen Kongregation abgeholt werden, aber es war niemand da. Es blieb uns nichts anderes übrig, als zu warten, denn wir konnten weder die Sprache noch hatten wir Geld. Und es war sehr heiß!

Nach längerem Warten kamen endlich die Schwestern (welcher Gemeinschaft sie angehörten, weiß ich nicht mehr) und sie sprachen glücklicherweise deutsch. Sie nahmen uns mit in ihr Haus und dort warteten schon Mutter Gertrud, die Generalökonomin Sr. Florina sowie die Generalassistentin Sr. Doris auf uns, die mit dem Flugzeug angereist waren. Bei den Schwestern blieben wir für eine Nacht. Am nächsten Morgen kamen noch die Generalvikarin Sr. Maria mit Frau Edda Krüger mit dem Auto aus Berlin in Rom an. Gemeinsam fuhren wir dann nach La Storta. Dort hatten wir ein Haus auf dem Gelände der Dillinger Franziskanerinnen gemietet, das für 2 Jahre der Sitz der Generalleitung werden sollte.

Das Haus, das wir vorfanden, war vollkommen leer. Der Möbeltransport aus Deutschland sollte im Laufe des Vormittages eintreffen, kam aber erst gegen Abend. So blieb uns nichts weiter übrig, als in der römischen Hitze zu warten. Wir hatten nichts und ich holte dann wenigstens einen Stuhl aus einem nahliegenden Stall, damit sich Mutter Gertrud darauf setzen konnte. Wir anderen saßen auf den Treppenstufen und warteten.

Als dann der Möbeltransport endlich kam, war es spät und wir luden alles aus und stellten nur noch die Betten für Mutter Gertrud, Sr. Maria, Sr. Florina und Sr. Doris auf. Wir anderen schliefen auf den Matratzen, die wir auf den Boden gelegt hatten. Erst am nächsten Tag stellten wir alle Möbel auf.

Bis wir (Sr. Genovefa, Sr. Kuniberta und ich) wieder mit dem Zug nach Deutschland zurück fuhren, blieben wir noch ca. 3 Wochen in Rom und erlebten so die Anfangszeit und Anfangsschwierigkeiten hautnah mit. Das fing schon mit dem Einkaufen an. La Storta liegt etwas außerhalb von Rom und bis zu den nächsten Einkaufsmöglichkeiten war es weit und es fuhr kein Bus. Meist war es Sr. Doris, die das Einkaufen übernahm und oft wurde sie von italienischen Soldaten mitgenommen, die wohl dort in der Nähe stationiert waren.

Auch die Dillinger Franziskanerinnen, auf deren Gelände wir nun lebten, waren sehr gastfreundlich zu uns. Sie hatten viel Landwirtschaftlich und gaben uns jeden Morgen frische Milch und Eier. Auch an der Hl. Messe konnten wir dort jeden Tag teilnehmen.

Ein großes Problem der Anfangszeit war die Sprache. Niemand von uns sprach italienisch. So gab es manche Missverständnisse, die uns aber oft zum Lachen brachten. So kam zum Beispiel ein Elektriker ins Haus. Es war heiß und er sprach immer von caldo, caldo. Die Schwester sagte dann immer, nein, es ist heiß. Aber wir wussten eben nicht, dass „caldo“ im Italienischen „warm“ bedeutet und wir immer nur „kalt“ verstanden.

Rückblickend kann ich sagen, es war zwar eine mühsame, aber auch eine sehr schöne Zeit und ich bin heute dankbar, dass ich bei den Anfängen unseres Generalates in Rom mithelfen durfte.

Sr. Luka Spengler